FTIR-Spektroskopie zur Bestimmung der optischen Eigenschaften von Halbleitern

Exkurs:

IR-Ellipsometrie

Vortrag:

FTIR & IRSE

GaAs (undotiert)

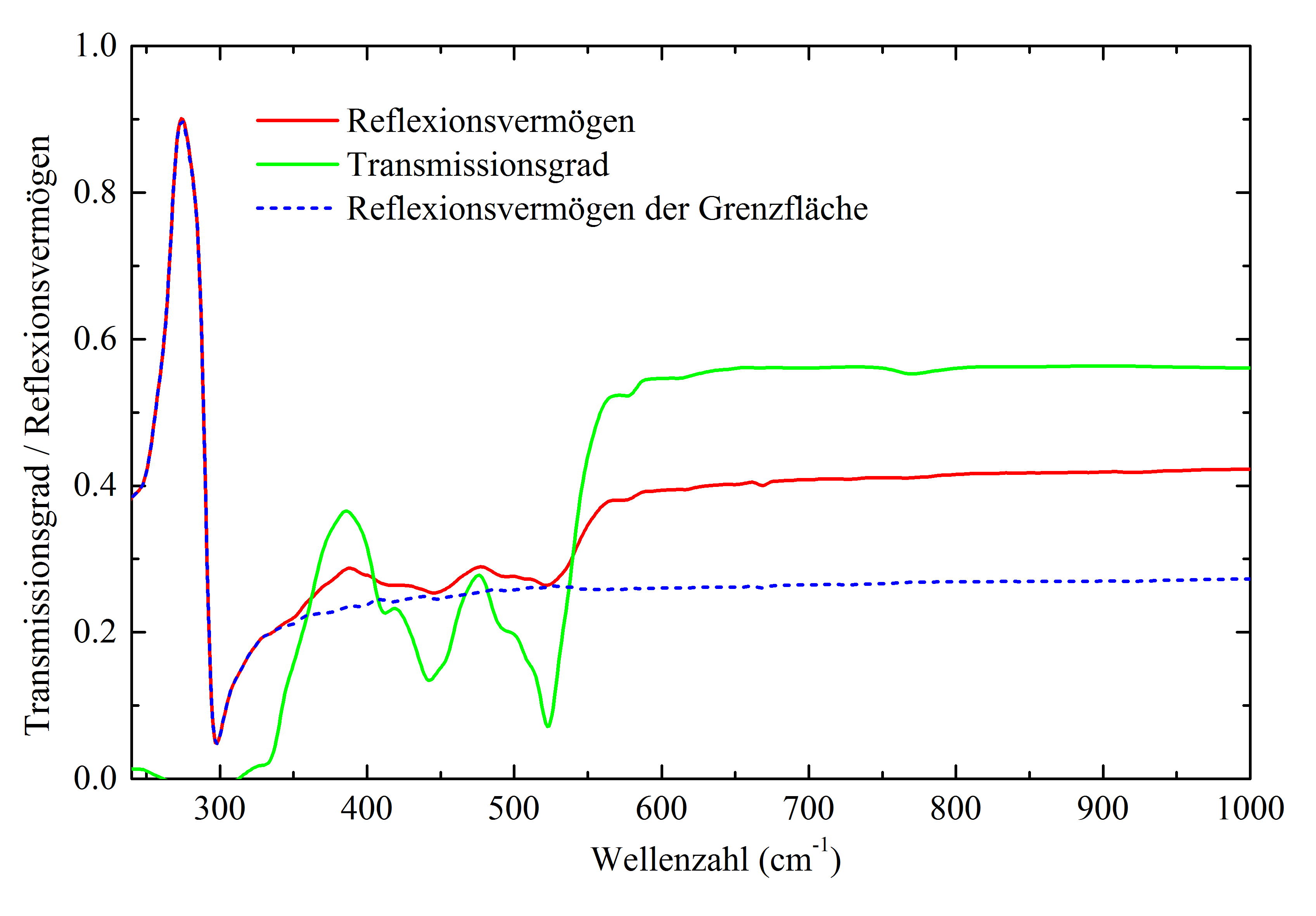

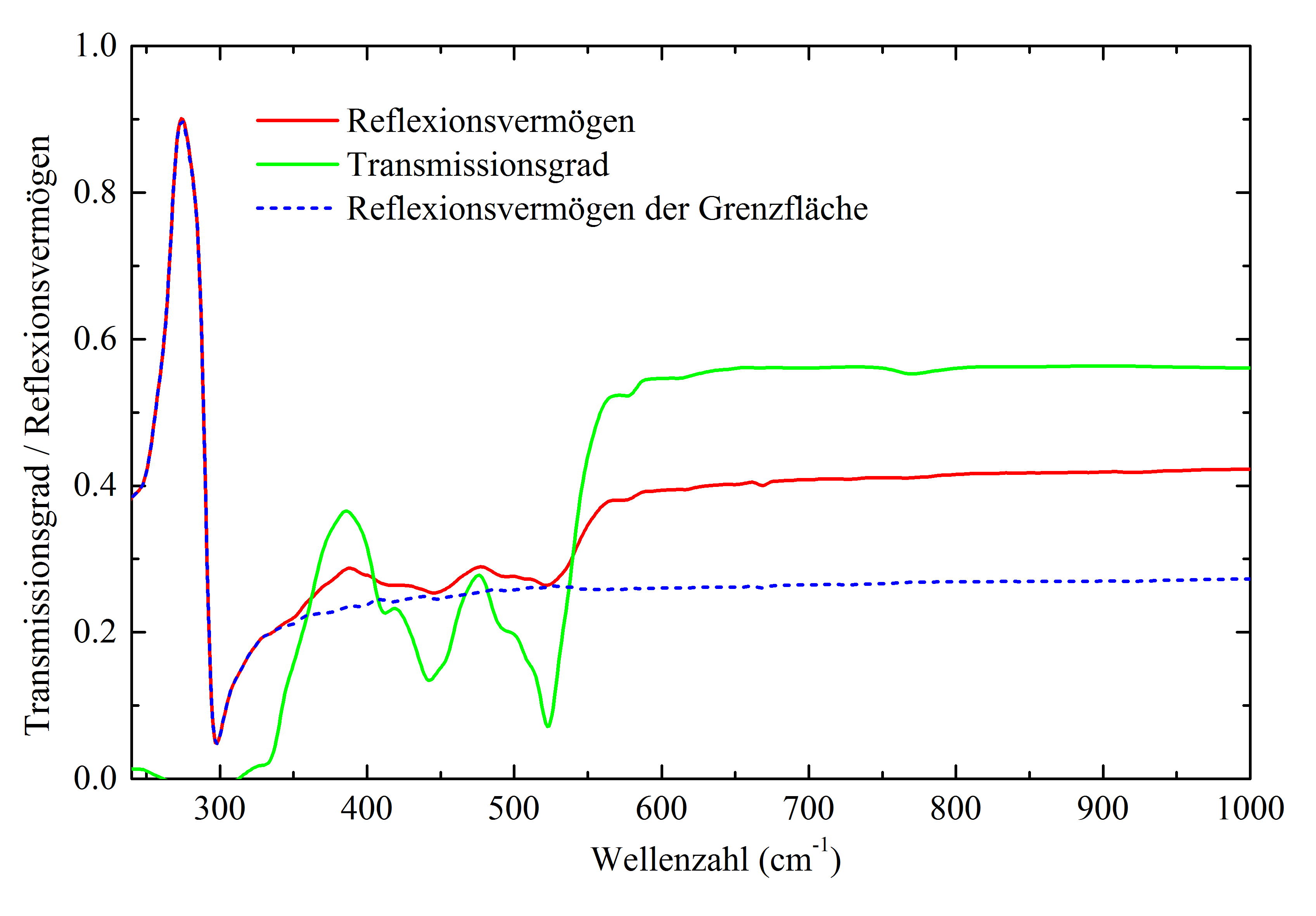

Als Vergleichsprobe für die Messungen der GaAsN-Proben wurde eine undotierte GaAs-Probe untersucht. Abildung 1 zeigt die gemessenen Reflexions- und Transmissionsspektren der GaAs-Probe. Aus diesen beiden Kurven wurde mit Hilfe der Dispersionstheorie das ebenfalls in Abbildung 1 eingezeichnete Reflexionsvermögen der Grenzfläche berechnet.

Abbildung 1: Gemmessen Transmission und Reflexion und daraus berechnete Reflexion der Grenzfläche für einer undotierten GaAs-Probe

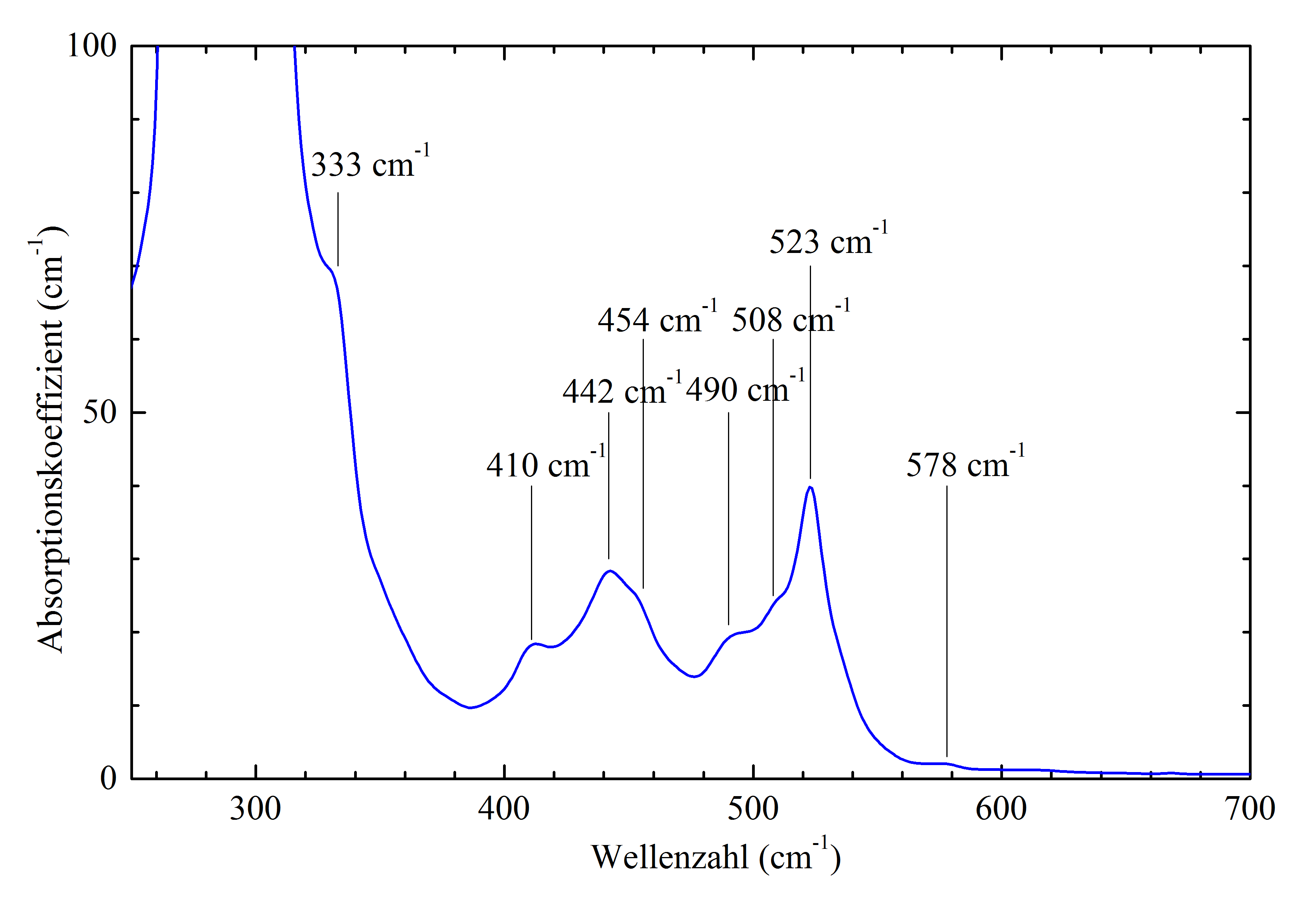

Das Maximum unterhalb von 300 cm-1 bezeichnet man als Reststrahlenbande. Sie kennzeichnet die Schwingungsmode des GaAs-Gitters. Die Dispersionstheorie ermöglicht es weiter, den Absorptionskoeffizienten zu bestimmen. Das Ergebnis für die GaAs-Probe ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Absorptionskoeffizient und Wellenzahlen der Mehrphononenprozesse für die GaAs-Probe

Die markierten Wellenzahlen entsprechen den Mehrphononenprozessen [3], bei denen gleichzeitig mehrere Phononen angeregt werden. Diese Prozesse sind im Vergleich zum Einphononenprozess weniger wahrscheinlich, sodass der entsprechende Absorptionskoeffizient deutlich kleine als der der Einphononenprozesse ist.

Literatur

| [1] | H. Ibach und H. Lüth: Festkörperphysik; Springer-Verlag, Berlin, 1990 |

| [2] | H. Kuzmany: Festkörperspektroskopie; Springer-Verlag, Berlin, 1990 |

| [3] | R. K. Willardson and A. C. Beer: Semiconductors and Semimetals, Volume 3, Optical Properties of III-V Compounds; Academic Press, New York, 1967 |

| [4] |

S. S. Mitra;

Space group selection rules and infrared active phonon processes in GaAs;

Phys. Lett. 11 (1964) 119. DOI: https://doi.org/10.1016/0031-9163(64)90636-5 |

| Carsten Bundesmann, 2001 & 2014 | [Zurück zum Seitenanfang] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||